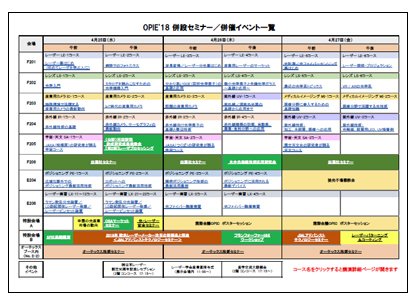

| セミナーカテゴリを お選びください  併設セミナー/併催イベント一覧 画像をクリックするとPDFが開きます セミナー一覧/申込ページへ戻る |

-レーザー

レーザー事はじめ(レーザーの基礎)

ファイバーレーザー事はじめ

本講演では、ファイバレーザーの基礎やメカニズム、そして最近の進展まで、特に基礎的な面を中心に概説します。また、我々が取り組んでいる高機能な超短パルスファイバレーザー光源の開発や、光周波数コム、バイオイメージングへの応用展開など、最近の話題についても紹介します。

医療におけるフォトニクス -手術支援システムへの応用-

●蛍光イメージング:コントラストがよい蛍光は診断に適した性質を持つ。最近では腫瘍特異性を持ち、生体で用いることの可能なプローブも開発されつつある。

●ラマンイメージング:ラマン散乱分光は分子固有の振動を捕える技術であり、生体分子を標識無しで解析することができる。これを光学顕微鏡に用いると、無染色で、生きたままの細胞や組織の構造や機能を計測できるシステムとなり、生体組織診断への応用が可能になる。

●光音響イメージング:近年、ミリメートル以上の生体深部を高空間分解能で観察する方法として、光音響イメージングに注目が集まっている。この方法は、光を照射すると発生する音響波を用いてイメージングを行うものである。

光ファイバを用いた診断・ヘルスケアモニタリング(血糖値測定など)

これらの装置ではおもに、波長の長い中赤外光を利用します。中赤外光を用いることにより、悪性腫瘍や体を構成するタンパク質、脂質、糖質などのさまざまな成分の高精度な分析が可能になります。

これまでは中赤外光を発生するレーザーや小型・安価な検出器、効率よく光を伝送する光ファイバが存在していなかったため、一般的な装置の実現は困難でした。しかし最近、半導体レーザーの一種である量子カスケードレーザーや、室温で動作する半導体検出器、さらには低損失な中空光ファイバなどが開発され、中赤外光を用いた診断システムやヘルスケア機器の実現性が高まってきました。

そこで本講演では、光を用いた生体組織分析の原理をはじめ、中赤外光を用いた無侵襲血糖値測定システムなどの最新技術について、そのメカニズムや現状、今後の展望などを紹介します。

ニューロフォトニクス:現在と未来

この領域を指す言葉として「ニューロフォトニクス」が使われるようになったのは10年ほど前であろうか。国内では、著者らがこのニューロフォトニクスに焦点を当てた研究会を立ち上げたのが2012年であった。一口に神経系と言ってもその範囲は中枢神経系(脳・脊髄)、末梢神経として運動神経、感覚神経など非常に広い。また技術的には、制御、治療、計測、イメージングなどを含み、こちらも広範である。「発展が期待される」と述べたが、すでに発展段階に入っていると言った方が正しいかもしれない。ごく一例をあげると、遺伝子工学と光学が融合したオプトジェネティクスは神経研究における不可欠なツールとなっているし、悪性脳腫瘍に対する光線力学的治療(PDT)はすでに保険収載され、特筆すべき成績をあげている。またかつてはメカニズムが不明であやしげと見られがちであった低レベルレーザー治療が、難治性神経疾患の有力な治療法として注目されている。

本セミナーでは、このようなニューロフォトニクスの現状と将来について、著者らの研究を交えながら述べてみたい。

波長変換事はじめ

いったい何が必要なの? どうすればうまくいくの? 何を選べばいいの? どこに役立つの? 前半は、これらの疑問を解決できるよう、初めて波長変換に挑戦する人にも理解しやすい内容にしています。後半は、波長変換の歴史や最先端の研究成果まで網羅し、既にプリンタやディスプレイで製品になっているものから、10年先を見据えた最新の研究成果まで御紹介いたします。

レーザー分光分析事はじめ

簡単に誰でも分光分析ができるようになった時代だからこそ、その基礎を理解し、分光分析の原理や装置の特性を理解した上で、正しく分光結果を読み解くことが大切である。レーザー分光分析に必要不可欠な、レーザー、分光器、検出器や光学素子に何をどう選び、どのように使えばよいのか、装置特性をもとに解説し、さらにそこから得られるスペクトルデータをどう読めばよいのかについても解説する。最後に、先端の基礎研究から実社会へ深く結びついた応用まで概説する。

産業用レーザー市場の動向~センシングから加工応用を中心に

IoT(Internet of Things)やAI(人工知能)、ロボット、運転支援技術などの発達とともに、レーザーを用いた高機能なセンシング技術や革新的なレーザー加工技術への期待が顕著に高まっている。

加工用レーザーと加工機の最新動向

また、ビジネスプレーヤおよび市場動向情報についても簡潔にまとめて講演する。

レーザー加工機としては、数WのレーザーマーカからマルチkWのファイバレーザーを搭載した板金切断装置および溶接システムや、近年開発されたfsec~psecの超短パルスレーザーを搭載した微細レーザー加工機について調査した最新情報等についても講演する。

産業用レーザー市場の現状と将来

本講演では材料加工を中心とする産業用レーザを対象として、種類別(ファイバレーザ、YAGレーザ、ディスクレーザ、ダイレクト半導体レーザ、CO2レーザ)、出力帯別(kW未満、kW以上)、加工用途別(切断、溶接、微細加工等)に、2020年までの国内市場のトレンドを予測する。

光計測事はじめ

デジタル技術と組み合わせると光計測機器は、便利な計測ツールである。しかしながら、光の特徴を十分に生かして計測を行うには、測定の原理を知ったうえで実際の場に適用しないと、得られる数値の取り扱いを誤ったり、また、測定が不能であったりする場合がある。

講演では、まず、光測定で計測できるパラメータを紹介しながら、光を利用した測定手法の裏にある物理・原理の基本をわかりやすく説明して、各種の計測の適用例を挙げる。また、それら測定の原理から光測定でレーザーを用いる場合の利害得失等についても触れる。内容は、一般・入門の講義であり、専門外の方に十分に理解いただけるよう多くの例を掲げて平易な解説を行う。

光ファイバーセンシング事はじめ

可視光制御デバイス

光を制御するための最も簡単な方法としては、ミラーやシャッター、プリズムなどを機械的に駆動して光路を切り替えるものがあるが、これはレーザー光のみならず、通常の光源からの光(インコヒーレント光)に対しても適用可能である。

一方、レーザー光に特有な制御方法としては、レーザー光の特徴である高い時間コヒーレンス・空間コヒーレンスを利用するもの、すなわち、時間的・空間的な干渉・回折効果を利用するものがある。また、光源としてのレーザーの特性を巧みに利用した制御技術(レーザー直接変調、高周波重畳、モード同期等)もある。これまでに、光ファイバー通信や、光情報処理、光記録等の分野において、さまざまなレーザー光制御技術が開発されている。これらは、可視レーザー光応用システムにおいても有用と考えられる。

本セミナーでは、可視レーザー光を制御するための基本技術として、変調、偏向について解説する。また、スペックル制御・除去において有用な半導体レーザーの直接変調・高周波重畳についても述べる。

レーザーの照明応用 -ヘッドライトからIoT照明まで-

ここでは、レーザー照明について、その構成、特徴、課題、応用を解説する。特に自動車応用としてのレーザーヘッドライトや今後注目されるIoT照明などに焦点を当てる。

レーザー光源でプロジェクターが変わる。その基礎と将来展開

昨今、プロジェクター、自動車ヘッドライト、特殊照明機器へのレーザー光源の採用が増え、省エネの加速と、レーザー光源ならではのアプリケーションの提案による、市場の拡大が加速している。

本セッションでは、小型プロジェクターに主に用いられているスキャン方式と、中型から大型の機種に用いられている2次元空間変調素子を用いた方式のプロジェクターの構成の概要と、其々の方式に求められる光源への要求事項、また、映像変調方式の原理から制限される安全規格での制限事項の説明。また、レーザー光源ゆえに直面する課題とその対策の取り組み例について解説を行う。更には、レーザー光源プロジェクター製品ゆえに実現できた活用例と今後の展開について報告する。

セミナー申込手順

※有料セミナー キャンセル規程:

お客様のご都合による受講解約の場合、3/26までは受講料の50%、3/27以降につきましては受講料の全額を解約金として申し受けます。

※学生料金:

個人もしくは学校からのお支払いで、30歳未満の方が対象となります。

時田 茂樹

大阪大学

レーザー科学研究所 講師

2006年大阪大学大学院工学研究科博士後期課程修了、博士(工学)。同年日本学術振興会特別研究員(大阪大学レーザーエネルギー学研究センター所属)、12月より京都大学化学研究所助手(2007年より助教へ改名)。2013年大阪大学レーザーエネルギー学研究センター講師(2017年よりレーザー科学研究所へ改名)。レーザー工学、プラズマ物理学を専門分野とし、高出力Yb:YAGレーザー、フェムト秒レーザー、中赤外ファイバーレーザー、高強度テラヘルツ波発生、レーザー加速電子ビーム発生などに関する研究実績をもつ。所属学会:応用物理学会、レーザー学会、日本物理学会。

西澤 典彦

名古屋大学

大学院工学研究科 電子工学専攻 教授

1991年 名古屋大学工学部電子工学科卒業、1995年 同大学院工学研究科量子工学専攻博士課程修了・博士(工学)、1995年 名古屋大学工学部助手, 2003年 サチューセッツ工科大学客員研究員、2005年 名古屋大学工学研究科助教授、2006年 大学発ベンチャーNUシステム(株)取締役兼務、2007年 大阪大学工学研究科准教授, 2010年 名古屋大学工学研究科准教授、2012年より現職

レーザー学会進歩賞、光学論文賞、応用物理学会論文賞、第1回文部科学大臣表彰若手科学者賞、バイオビジネスコンペジャパン優秀賞、産学官連携功労者表彰科学技術政策担当大臣賞等受賞、等受賞

高松 哲郎

京都府立医科大学

医学フォトニクス講座 教授

1974年 京都府立医科大学医学部卒業

1982年 京都府立医科大学大学院医学研究科(単位修得の上退学)

「蛍光顕微測光の研究」

1982年 京都府立医科大学助手、病理学

「共焦点顕微鏡の開発」

1987年 米国留学、メリーランド州立大学医学部(1989年まで)

「ライブセルイメージングによるカルシウム動態の研究」

1995年 京都府立医科大学教授、病理学

「非線形光学顕微鏡の開発」、「医療診断機器の開発」

2003年 京都府立医科大学大学院医学研究科教授(統合医科学専攻)

2015年 京都府立医科大学教授、医学フォトニクス講座

松浦 祐司

東北大学

大学院医工学研究科 教授

1988年東北大学工学部通信工学科卒、1992年東北大学大学院工学研究科修了、博士(工学)。1993年住友電気工業横浜研究所研究員、1994年米国ラトガース大学セラミック工学科研究員として勤務の後、1996年東北大学大学院工学研究科助教授。2008年東北大学大学院医工学研究科教授。X線から遠赤外にわたる電磁波伝送路とその医療応用に関する研究に従事。レーザー学会、電子情報通信学会、応用物理学会、電気学会、SPIE会員。平成17年度文部科学省若手科学者賞受賞。レーザー学会東北・北海道支部長。

佐藤 俊一

防衛医科大学校

防衛医学研究センター 教授

1986年慶應義塾大学大学院工学研究科博士課程修了(電気工学専攻)、工学博士。同年、(財)工業開発研究所(その後、産業創造研究所に改称)レーザー研究センター研究員。産業用高出力レーザーとその応用技術の開発研究に従事。1997年より防衛医科大学校防衛医学研究センター情報システム研究部門助教授、2016年より同研究センター生体情報・治療システム研究部門教授。光・レーザーを用いたドラッグデリバリーシステム、各種光診断・治療技術の研究に取り組んでいる。1991年レーザー学会論文賞、1998年軽金属溶接構造協会論文賞受賞。日本レーザー医学会理事、同安全教育委員会委員長、日本光線力学会幹事、等。

栗村 直

国立研究開発法人 物質・材料研究機構

主幹研究員

早大理工物理卒/修了、富士通研究所研究員、学振特別研究員を経て、スタンフォード大学訪問研究員(1997-1999)。

分子科学研究所(1999-2001)を経て、物質・材料研究機構現職。

九州大学准教授、早稲田大学准教授・教授を兼任、併任。

有限会社 SWING 取締役、応用物理学会プログラム委員、OITDA光材料・応用技術研究会幹事、Conference on Lasers and Electro-Optics subcommittee chair、経済産業省携帯用レーザー応用装置の技術基準に関する委員会委員,Advanced Solid State Photonics program committee、Japanese Journal of Applied Physics編集委員、米国光学会Optical Materials Express Editor、Laser Display Conference Program Co-Chair、応用物理学会フォトニクス分科会副幹事長 を歴任。

2013(社)レーザー学会 業績賞(論文賞) 解説部門 を受賞。

解説レーザーディスプレイ(オプトロニクス) 編集、執筆

分極反転デバイスの基礎と応用(オプトロニクス) 編集、執筆

安藤 正浩

早稲田大学

研究院講師

東京大学大学院理学系研究科修了、博士(理学)。

早稲田大学先端科学・健康医療融合健康機構研究院助教(2012)

早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構研究院講師(2016-)

JST さきがけ研究員(2016-)

鷲尾 邦彦

(有)パラダイムレーザーリサーチ

取締役社長

学歴:1968年3月 東京大学大学院理学系研究科 物理学修士課程修了

1980年2月 東北大学工学博士(論文)

職歴:1968年4月 日本電気(株) 入社、中央研究所量子装置研究部勤務

1984年12月 同社光エレクトロニクス研究所 光基礎研究部長

1986年7月 同社レーザ装置事業部開発部長

以後、同社レーザ装置事業部技師長、同社FA開発本部長代理などを経て

1998年7月 同社制御システム事業本部主席技師長

2003年8月 同社定年退職。

2003年9月 有限会社パラダイムレーザーリサーチを設立し、取締役社長に就任。現在に至る。

受賞等:2008年10月 米国レーザー協会(LIA)フェロー

2016年5月 一般社団法人レーザー学会フェロー

家久 信明

フォトンブレインジャパン

1979年3月慶応義塾大学工学部電気工学科卒

1979年4月~1986年3月

松下電器産業㈱において、医療用CO2レーザーメスの研究開発・商品化を行う。

1986年3月~2000年12月

ファナック㈱において、高出力CO2レーザー装置、スラブ型YAGレーザー装置、LD励起YAGレーザー装置の商品化を行う。

1990年12月、大阪大学基礎工学部より、「封止型CO2レーザーの長寿命化研究」により工学博士号取得。

2001年1月~2005年9月

㈱片岡製作所において、精密加工用固体レーザー装置の商品化を行う。

2005年10月~2013年3月 ミヤチテクノス㈱において、レーザー応用システムの商品企画・開発を行う。

2013年5月~現在

フォトンブレインジャパン設立し、レーザーを応用した加工機の技術、市場動向調査、新規企画を行っている。

遠藤 光司

(株)矢野経済研究所

インダストリアルテクノロジーユニット 上級研究員

矢野経済研究所に入社後、樹脂や炭素材料などの素材関連から、レーザや3Dプリンタ、太陽電池といった装置関連まで幅広い市場を対象とした調査・分析業務を担当している。また、調査・分析業務だけでなく、販路開拓支援、新規事業支援などのコンサルティング業務も手がけている。

山口 滋

東海大学

理学部 物理学科 博士(工学)

1983年4月 石川島播磨重工業㈱入社 高出力レーザーの開発に従事

1989年2月から1991年2月米国ライス大学 交換研究員

1997年4月 東海大学理学部物理学科助教授 レーザー計測・レーザー診断・微量物質検出の研究に従事

2003年4月 東海大学理学部物理学科 教授

2006年4月 同 理学部物理学科主任教授v

2015年4月 同 研究推進部部長

2018年4月 より現職 グローバル推進本部長

中村 健太郎

東京工業大学

科学技術創成研究院 教授

平成4年3月 東京工業大学大学院博士課程修了 博士(工学)

平成4年4月 東京工業大学精密工学研究所 助手

平成5年8月 東京工業大学総合理工学研究科 講師

平成8年3月 東京工業大学精密工学研究所 助教授

平成22年1月 東京工業大学精密工学研究所 教授

(現在 東京工業大学科学技術創成研究院 教授)

平成26-28年 応用物理学会光波センシング技術研究会 委員長

平成27-現在 光ファイバセンシング振興協会 理事長

平成28-現在 JSPS産学協力研究委員会 179委員会 委員長

村田 博司

三重大学

大学院工学研究科 教授

昭和63年 大阪大学 基礎工学部 電気工学科卒業

平成 2年 大阪大学 大学院基礎工学研究科 博士前期課程修了

平成 3年 大阪大学 基礎工学部 助手に任官

平成12年 大阪大学 大学院基礎工学研究科 講師

平成15年 大阪大学 大学院基礎工学研究科 助教授

平成19年 大阪大学 大学院基礎工学研究科 准教授

平成30年 三重大学 大学院工学研究科 教授

電気光学効果・非線形光学効果を用いた光制御デバイスとその可視光ディスプレイ・照明システムや光・無線融合システム、インフラ非破壊診断システムへの応用研究を進めている。

山本 和久

大阪大学

光科学センター 副センター長、特任教授

1981年大阪大学基礎工学部電気工学科卒、同年松下電器産業(株)に入社。光導波路デバイス、光ディスク用青色SHGレーザー、映像・メディア機器へのレーザー応用(光メモリ、レーザーディスプレイ)などの研究に従事。

2009年から大阪大学光科学センター 副センター長、 特任教授。研究分野はレーザーディスプレイ・照明など。

・レーザー学会常務理事

・NPO法人日本フォトニクス協議会理事

・可視光半導体レーザー応用コンソーシアム代表

上島 俊司

セイコーエプソン(株)

1988年セイコーエプソン株式会社入社、同年から光磁気ディスク開発に従事し、1992年より光磁気ディスクドライブや、レーザーを光源とする応用製品開発を行った。2000年からプロジェクターに関わる要素デバイス開発を行い、2006年よりレーザー光源プロジェクターの開発に従事。

2007年からレーザー学会、「レーザー照明・ディスプレイ専門委員会、レーザー安全WG」において、レーザー光源を用いた、プロジェクターの規制緩和に向けた活動に参画。日本光学会「レーザーディスプレイ技術研究グループ」に所属し、書籍「解説 レーザー照明・ディスプレイ」の執筆に参加。