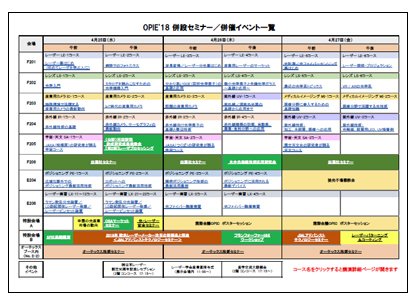

| セミナーカテゴリを お選びください  併設セミナー/併催イベント一覧 画像をクリックするとPDFが開きます セミナー一覧/申込ページへ戻る |

-レンズ

レンズ入門

収差入門

光学機器入門

光学系評価入門

光学機器の性能は、その機能に応じた様々な指標を用いて表現されますが、正しい意味を理解しないまま使っている場合があるのではないでしょうか。

本講演では、分解能、MTF、波面収差など、光学系の結像性能を表す指標の意味を解説すると共に、カタログに記載されている仕様値との関係を説明していきます。

また、実際の光学系の結像性能が、その製造工程においてどの様な方法で測定されているかを、具体的な光学機器の例を挙げて説明します。

DOE(Diffractive Optical Element; 回折光学素子)の基礎

回折とは、回折格子、グレーティング方程式 回折角の計算

フレネルゾーンプレート レンズ作用を持つ回折素子

拡張したスネルの法則 屈折素子との親和性

波長特性 大きな分散特性、異常分散性

分岐特性 格子の形状と回折効率

レンズ設計例、光学設計ソフトウエアを使った検討 についてお話しします。

DOEを応用した各種光学系

マイクロレンズの基礎と応用

本講では、マイクロレンズ特有の作成方法とその特性評価法など、マイクロレンズについて総合的に理解を深めていただけるよう解説し、実用段階に入っているウェハレベル実装技術、それを活用したデバイス作成、さらにはマイクロレンズの応用についても紹介する。

光学機能ガラスの基礎と応用(最近の話題を中心に)

本稿では、材料を扱う技術者としてあらかじめ知っておいていただきたいガラスの基礎物性に触れ、さらに最近の新しい応用展開についても述べたい。

世界「最高」の赤外線天体望遠鏡TAO

顕微鏡光学系の基礎と超解像顕微鏡

眼科用機器OCT光学系の基本

ここでは、OCTの光学としての基礎を学ぶべく、その基本である干渉計にも触れ、概括する。具体的に測定器も紹介する。今や、古典的存在のタイムドメイン方式から、現行のフーリエドメイン方式まで復習する。

数式は科学の万国共通言語であるので、ここでもできる限りその助けを借りる。わかったような気分に浸っていただければ幸いである。各位の後日の勉強に役立つべく、ネットで入手可能な、著名な先生方の既存の文献を中心に紹介したい。

VR/ARの現状と未来

具体的には、まずHMDの歴史や分類、また人の視覚機能の概要を押さえ、代表的なHMDの光学系と用途ごとの要件について述べます。また、広視野・高精細化、奥行き手がかりの提示、遮蔽の表現などに関する様々な最新の研究事例を紹介します。さらに、光学歪みの校正、色調の校正、眼球位置の校正などの技術についても紹介します。

これからのHMD技術に関しては、視覚情報に留まらないマルチモダリティやセンシングなどの幅広い話題をとりあげ、人間拡張などの応用を睨んだ新しいHMDのあり方について提言します。

網膜に直接投影するメガネ

ARを実現するスマートグラス

セミナー申込手順

※有料セミナー キャンセル規程:

お客様のご都合による受講解約の場合、3/26までは受講料の50%、3/27以降につきましては受講料の全額を解約金として申し受けます。

※学生料金:

個人もしくは学校からのお支払いで、30歳未満の方が対象となります。

河合 滋

(株)オプト・イーカレッジ / 埼玉県立大学

代表取締役

1981年 埼玉大学 理学部物理学科 卒業

1983年 筑波大学大学院 理工学研究科 光学(三宅和夫)研究室 修了

同 年 日本電気株式会社 光エレクトロニクス研究所 研究員

光学設計、回折光学素子、プレーナ光学系、光波センシング、光コンピューティング、光インタコネクションの研究開発に従事

1992年 博士(工学) (筑波大学)

1997年 職業能力開発大学校 電子工学科 助教授

2007年 職業能力開発総合大学校 通信システム工学科 教授

2012年 (株)オプト・イーカレッジ 代表取締役

2013年 尚美学園大学 芸術情報学部 非常勤講師

2014年 埼玉県立大学 保健医療福祉学部 非常勤講師

2017年 マルチメディア・イノベーション 代表

2017年 電気通信大学 情報理工学研究科 非常勤講師

国際光技術者検定協会 理事、応用物理学会微小光学研究会 実行委員、NPO法人日本フォトニクス協議会 理事

主な著書:月刊「オプトロニクス」連載、光学設計のための基礎知識、レンズ辞典&事典、光技術者のための基礎数学、最新図解レンズの基本としくみ、光検定教材(問題集、DVD、eラーニング)、Handbook of Optical Interconnects、"新"光学レンズ技術、光技術総合事典

荒木 敬介

宇都宮大学

オプティクス教育研究センター 客員教授

1976年 東京大学理学部物理学科卒

1978年 東京大学大学院理学系研究科物理学専攻修士課程修了

1978年~1983年 東京大学大学院理学系研究科物理学専攻博士課程

1984年 キヤノン株式会社入社 2012年 定年

2017年 65歳で退職

2007年 宇都宮大学工学部オプティクス教育研究センター客員教授を兼任

(その他の経歴)

2002年東京大学大学院工学系研究科にて工学博士号 取得

1999年~ (社)日本オプトメカトロニクス協会にて

「光学系基礎理論」、「収差論」講座の講師を担当

2010~2012年 公益社団法人 応用物理学会 理事

2012~ 日本光学会光設計研究グループアドバイザー

2017~ チームオプト株式会社 コンサルタント

槌田 博文

チームオプト(株)

代表取締役社長

経歴:オリンパス(株)に約30年勤務し、光学設計および光学技術開発業務に従事。同社研究開発本部光学技術部長、同社人材育成担当部長、人材採用業務に従事。日本光学会光設計研究グループ代表、光学設計製造国際会議ODF’08, 10実行委員長、応用物理学会理事等歴任。現在、岡山理科大学非常勤講師。

得意領域:レンズ設計(特に結像系)、光学設計理論、フーリエ映像論、屈折率分布レンズ

資格・受賞歴:レンズ設計テーマで博士号(工学、大阪大学)取得、文部科学大臣表彰(科学技術賞理解増進部門)受賞、光設計研究グループ光設計賞特別賞受賞

学歴:1984年大阪大学大学院工学研究科応用物理専攻修士修了

玄間 隆志

(株)ニコン

光学本部 シナジー推進部 プロジェクト推進課

1984年 東京光学機械株式会社(現・株式会社トプコン)入社

計算機ホログラムを用いた非球面形状計測用干渉計の開発 などを担当

2001年 株式会社ニコン入社

光学部品の面形状計測用干渉計の設計

光学系の性能評価機の開発

特殊光学素子の生産技術開発 などを担当

2017年4月から現職

2012年から東北大学大学院・非常勤講師

「光学機械とその精密生産システム」担当

丸山 晃一

丸山光学研究所

1981年 早稲田大学大学院理工学研究科物理学及び応用物理学専修博士課程前期修了

1981年 旭光学工業株式会社入社 光学設計部

一眼レフカメラ用レンズ設計、光学設計ソフトウエア開発、

回折応用フォーカシングスクリーン、光記録用レンズ開発、

等に従事

2008年4月よりHOYA株式会社

2015年12月より丸山光学研究所

鈴木 憲三郎

ニコン(株)

光学本部 シナジー推進部 主幹研究員

1983年(株)日本光学工業(現ニコン)入社。現在まで光学設計とその管理業務に従事し、光学設計課長を歴任。現在は、光学本部シナジー推進部に勤務。主幹研究員。専門は、光学設計(特に回折光学系の設計)。主な職務経験は、デジタル機器用レンズや理化学機器の光学設計、新光学素子開発と応用光学系の設計。所属学会は、日本光学会(2005年、2008年 光学シンポジウム招待講演)。

2007年より中央大学理工学部・非常勤講師を務める。

主な論文・著作は、以下の通り。(いずれも共著)

2006年 オプトニクス社「増補改訂版;回折光学素子入門」

2014年 朝倉書店「光学技術の辞典」

宮下 隆明

自然科学研究機構 国立天文台

主任研究技

1975年 株式会社リコー 入社

1976年- 薄膜デバイス研究・開発、光変調素子デバイス研究・開発

1980年- マルチレンズ光学系研究・開発

1992年- 密着イメージセンサデバイス開発

2000年- マイクロレンズ波面収差測定技術開発

2009年 博士(工学)奈良先端科学技術大学院大学 後期博士課程

2012年- 国立天文台(TMT推進室)

-------------------------------------------------------------------

1996年- マイクロレンズ国際標準開発に参加

2000年- マイクロレンズ国際標準開発プロジェクトリーダー(ISO/TC172/SC9/WG7)

2004年-2008年 Network of Excellence on Micro-Optics“NEMO”プロジェクト (Framework 6, the European Commission)の海外アドバイザリー委員会メンバー

2017 年 マイクロレンズ国際標準Part1(用語)改定

西澤 紘一

(株)みらい知的財産技術研究所

取締役会長

(株)プライムネット

取締役知財・技術事業部長

1967年 京都大学大学院無機化学専攻修了

同年、日本板硝子社に入社、以降光ファイバ、マイクロオプティックス、光センサー、セルフォックレンズ、光・電子応用ガラス材料の開発に従事した。

1991年 北海道大学工学研究科応用物理分野で工学博士取得

1996年 厚生労働省傘下の職業能力開発大学校教授に赴任

2004年、通信システム工学科を創設、初代教室主任

2007年、技能五輪世界大会(静岡)で日本国技術代表

2008年 諏訪東京理科大学客員教授となりガラス材料工学を担当

同年、㈱プライムネット(特許ビジネス)を設立

2010年 ㈱みらい知研を設立、その後、社長、会長を勤める

宮田 隆志

東京大学

理学系研究科天文学教育研究センター 教授

1993年 京都大学理学部卒。1998年 東京大学理学系研究科天文専攻を卒業し博士(理学)を取得。卒業後は国立天文台RCUH研究員などを経て、2000年東京大学理学系研究科木曽観測所助手となる。2008年同准教授、2017年から現職。専門は中間赤外線天体観測装置の開発とそれを用いたダストの観測的研究。

吉田 祐樹

(株)ニコン

光学本部 第一設計部 第二光学課

2005年 ニコン入社

以降10年以上、光学顕微鏡の開発に従事

古野間 邦彦

レンズ<光>房KODeL

所長 眼光光学学会誌「視覚の科学」編集委員、元ニデック

1968年 北海道大学工学部精密工学科卒

1968年 ミノルタカメラ株式会社入社

カメラ用・事務機器用のレンズ設計に従事。

1979年 ミノルタ株式会社豊川開発センターにて事務機器用光学系開発に専念

1988年 事務機器用光学系開発部門長・担当部長として、レーザー走査光学系の開発に携わる。

2000年 株式会社ニデックに入社し、開発部長として眼科測定器用光学系開発に携わる。

2007年 株式会社ニデック視覚研究所所長として人工視覚システム開発に携わる。

2011年 株式会社ニデックを定年退職し、レンズ<光>房KODeLを開所し現在に至る。

清川 清

奈良先端科学技術大学院大学

教授

1994年大阪大学基礎工学部情報工学科三年次中途退学。1998年奈良先端科学技術大学院大学博士後期課程修了。1999年通信総合研究所(現情報通信研究機構)研究員。2002年大阪大学サイバーメディアセンター助教授、2007年同准教授。2017年奈良先端科学技術大学院大学教授、現在に至る。バーチャルリアリティ、拡張現実、複合現実、3次元ユーザインタフェースなどの研究に従事。

菅原 充

(株)QDレーザ

代表取締役社長

1982年 東京大学工学部物理工学科卒業

1984年 東京大学大学院物理工学修士課程修了、同年株式会社富士通研究所入社

1995年株式会社富士通研究所光半導体研究部主任研究員

1999年東京工業大学大学院電子機能システム専攻客員助教授 (兼務)

2001年 株式会社富士通研究所フォトノベルテクノロジ研究部長

戸谷 貴洋

セイコーエプソン(株)

ビジュアルプロダクツ事業部 HMD事業推進部 課長

日系プロジェクターメーカーでの勤務を経て、2006年にセイコーエプソン株式会社に入社。液晶プロジェクターの光学系の設計/開発を経て、2009年よりエプソン初となるシースルースマートグラスMOVERIOの開発をスタート。光学開発リーダーとして2011年にMOVERIO「BT-100」、2014年に「BT-200」、そして2016年にSi-OLEDを搭載した「BT-300」の商品化に従事。現在はスマートグラスの開発/設計全般を担当している。