セミナーカテゴリを

お選びください

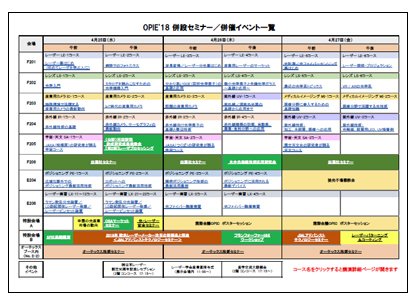

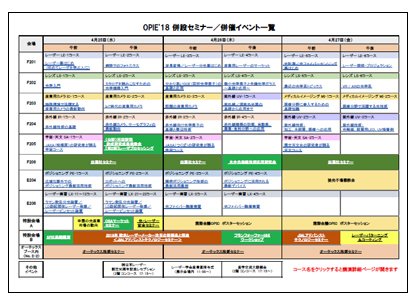

併設セミナー/併催イベント一覧

画像をクリックするとPDFが開きます

セミナー一覧/申込ページへ戻る

|

-赤外線

2018年04月25日(水)

09:30-12:20

【-1 】

赤外線技術の基礎 ~原理からLiDAR応用まで~

赤外線の基礎からハイパースペクトルイメージングまで

静岡大学 廣本 宣久

赤外線は、可視光の赤よりも波長が長い(周波数が低い)光で、光や電波と同じく、電磁波の1つです。従って、空間を光速で伝搬する電気と磁気の波であり、また量子的には電磁気力を媒介する素粒子です。赤外線など光・電波の波動性と粒子性は、主に、媒質中を伝搬する時は波の性質、放射、吸収など物質と相互作用する時は粒子の性質が顕われると考えることでほぼ正しい理解になっていると思います。

赤外線は、近年、赤外検出器や光学素子の性能向上、小型化、低価格化によって、その利用が、急速に増えており、さまざまな応用の可能性が広がっています。赤外線の科学的な理解に基づいて、その特性を踏まえることにより、技術の革新がさらに進むものと考えています。

本講演では、今後のより高度な利用、新しい応用を切り拓くために必要となる、赤外線の科学・技術の基礎を説明します。主な話題は、以下の通りです。

・赤外線研究開発の歴史

・赤外線の分類、性質と特徴 赤外線とテラヘルツ

・赤外線の熱放射と光源

・赤外線の伝搬、大気減衰、赤外線透過材料

・赤外線の検出材料と検出法

・検出器の感度、雑音、性能指標

・赤外線の計測法と応用例 分光、撮像、ハイパースペクトルイメージング

難易度:入門程度(大学一般教養程度)

赤外線計測の実際

国立研究開発法人 情報通信研究機構 水谷 耕平

地上においては環境からの赤外線輻射に囲まれているため、赤外線を検出し、計測を行おうとする場合には測ろうとする対象からの赤外線以外の赤外線も検出器に入ってきます。また、検出器の雑音も可視光用の検出器に比べ大きくなりがちです。

本講演では赤外線計測で問題となる赤外線放射元や検出器の感度、雑音などの表現方法を解説し、赤外線センサの性能評価法を説明します。また、どのように赤外線放射が計測されるのか実際の状況での定式化を行います。測光、分光やイメージング等のパッシブセンシングとともに、レーザー光等を使ったアクティブセンシングにおける赤外線計測の応用例についても学びます。主に直接検出技術について扱いますが、ヘテロダイン検出についてもレーザー光を使ったアクティブセンシングの例をとって解説します。

難易度:初級程度(大学専門程度、基礎知識を有す)

併催イベント一覧へ

2018年04月25日(水)

13:10-16:05

【-2 】

赤外線カメラ、サーモグラフィの最新動向

非冷却型&量子型赤外線カメラの開発とその問題点について

(株)ビジョンセンシング 水戸 康生

非冷却型赤外線カメラは、この数年で価格が半額になり、様々な用途に活用される価格帯に入ってきました。この遠赤外線カメラを設計するにあたり、カメラの心臓部ともいえるディテクタの選び方から設計上の注意を紹介します。また、遠赤外線カメラが、可視カメラと異なり、簡単にレンズを交換することができない理由など、光学系を含めた設計上の難しさを紹介します。綺麗な画像や正確な温度を測定するために必要なキャリブレーションが必要になる理由も説明します。

最近、購入可能な価格になってきた、量子型近赤外線カメラの性能の違いを紹介します。カタログに記載されていないことが、多いこのカメラの評価方法を含め設計上の注意点やアプリケーション例なども含めて紹介します。

また、赤外線カメラは、輸出管理規制製品であるため、輸出入や再輸出など法律上の問題点も紹介します。

難易度:一般的(高校程度、一般論)

赤外線サーモグラフィの産業への応用と技術者認定制度

(株)サーモグラファー 山越 孝太郎

近年、赤外線サーモグラフィ装置は小型・軽量化と操作性の向上が進み、価格も安価になり急速に普及しつつあります。

本講演では、赤外線サーモグラフィ装置の原理と特徴、様々な産業分野での応用と特に最近注目されている保全分野での赤外線サーモグラフィの適用について、具体的なアプリケーション事例と一部実演を交えながら説明いたします。また、2016年より(一社)日本非破壊検査協会が開始したISO 18436 -7に基づく機械状態監視診断技術者(サーモグラフィ)資格認証制度についても紹介いたします。

難易度:一般的(高校程度、一般論)

赤外機器の動向

日本アビオニクス(株) 笛 憲司

赤外線の歴史は、1800年W. Herschel(英)が発見したことから始まり、その後多くの研究がなされ、現在では広い分野でその技術が応用されている。その一つに赤外線カメラがあり、「全ての物体からは、その温度に関係付けられるエネルギー(プランクの放射則)の赤外線が放射される」という原理から、その赤外線を画像化する暗視カメラや、定量化し温度計測カメラなどに利用されている。

近年、非冷却二次元赤外線センサ(UFPA)が開発され、MEMS技術の向上などにより、狭ピッチ・多画素化、高性能化、低価格化が進み、赤外線カメラの様々な分野で利用が拡大している。その種類は使用目的により、保守保全用ハンディタイプ型、研究開発用高性能多機能型、特殊計測用光学フィルタ内蔵型、計測システム用固定設置型など多岐にわたる。

本稿では、赤外線機器の最近の話題や動向について紹介する。

難易度:初級程度(大学専門程度、基礎知識を有す)

併催イベント一覧へ

2018年04月26日(木)

09:30-12:25

【-3 】

赤外線向け光学素子の基礎と周辺技術

非冷却赤外線イメージセンサ

立命館大学 木股 雅章

熱型赤外線検出器を集積化した非冷却赤外線イメージセンサ技術は、本格的なMEMS技術によるデバイスが発表された1992年から着実に進歩し、現在では画素ピッチ12 µmまで縮小され、解像度はフルハイビジョンを超えるレベルに達している。高性能化と並行して、LSI/MEMS一貫生産方式やウエハレベルパッケージング技術などによる非冷却赤外線イメージセンサ製造の低コスト化が図られている。こうした状況が、これまで思うように拡大しなかった非冷却赤外線カメラ市場に変化を起こしつつある。現在非冷却赤外線カメラの出荷台数は100万台前後と推測されるが、今後車載赤外線ナイトビジョンシステムや携帯電話用赤外線カメラなどの新規分野で急速に数量が増加し、2025年には650万台近くまで拡大するという市場予測もある。

本講演では、これまでの非冷却赤外線イメージセンサ技術の進歩を振り返るとともに、今後について考える。また、特に拡大が期待される分野を中心にビジネス動向を紹介し、課題について議論する。

難易度:初級程度(大学専門程度、基礎知識を有す)

遠赤外レンズ ― 設計と活用

(株)タムロン 安藤 稔

遠赤外線(8 ~14μm)は、温度300K前後の黒体放射のピークに相当しサーモグラフィーで使用されている。近年ではセンサーの小型化やレンズ材料の低価格化などが進みセキュリティーや車載など利用される領域が広がりつつある。

遠赤外線は一般的な光学ガラスを透過しないため,異なった材料を使用しなければならない。遠赤外線を透過する材料として,ゲルマニウムは屈折率が高く分散が小さいといった理想的な光学特性を持っているが材料自身のコストが大変高く,加工も研磨,切削などコストのかかる方法を取る必要がある。

コストの安い赤外線透過材料としてカルコゲナイドガラスがある。これは光学特性ではゲルマニウムに劣るが,材料コストが安く,成形加工ができるといった特徴をもつ。

本公演では遠赤外線用カメラの活用について紹介するとともに,赤外線用レンズの材料の特徴を比較,それらを使用した光学設計について解説を行う。

難易度:一般的(高校程度、一般論)

赤外透過材料の基礎~ガラス材料を中心に

(株)住田光学ガラス 沢登 成人

赤外透過材料に関し、どのような物質が赤外透過可能なのかこの波長域での光吸収と透過の関連を分子振動特性から考察し、赤外透過特性のよい材料を作るためにはどのような化合物が適切かを予想する。また、予想される化合物から作られる赤外透過ガラスはどのような組成系となるのかこれまでの研究事例などから酸化物ガラス、カルコゲナイドガラス、フッ化物ガラスなど、いくつかの具体例を紹介する。これらのガラスの製法や特徴的な物性から、光学素子としての実用性などについて考察する。また、波長1~2μmの近赤外領域における光学ガラスの光学物性についても解説する。

難易度:初級程度(大学専門程度、基礎知識を有す)

併催イベント一覧へ

2018年04月26日(木)

13:10-16:05

【-4 】

赤外線機器の防衛、自動車、農業・食料分野への応用

防衛分野における赤外線技術

防衛装備庁 工藤 順一

情報化が進んだ現代においては、情報収集能力は安全保障に大きく影響を与え、如何に有益な情報を収集できるかが重要になっています。赤外線技術は情報収集に多大な貢献をしており、今後も我が国の安全保障において重要な役割を果たしていくと考えられます。

本講演では、「防衛分野における赤外線技術」と題し、安全保障の重要な役割を担う防衛分野において、実際にどのように赤外線技術が活用されているかについて、防衛分野における赤外線技術の特徴や技術動向、民生技術との係わり、諸外国の状況などをまじえながら、実際に防衛装備庁において実施した研究例を紹介しつつ、防衛分野における赤外線技術について述べていきたいと思います。

なお、本講演資料は、昨年の同講演題目と重複する内容があります旨ご容赦願います。

難易度:入門程度(大学一般教養程度)

アイセーフジャイアントパルスマイクロチップレーザー

自然科学研究機構 分子科学研究所 平等 拓範

1980年代半ば以降、半導体レーザー励起固体レーザー(DPSSL)研究が盛んとなった事に刺激され、DPSSLをライダーなど環境計測にも展開する動きが盛んとなった。ただ、生活する空間にレーザー光を照射するため目に安全な波長のレーザー、すなわちアイセーフレーザーが重要となった。当初は米国を中心に波長2µmに至るTm,やHoを発光中心としたレーザー開発が進んだが、我が国では光通信の進展に合わせ波長1.5µm帯のErを用いたレーザー開発に注目が集まった。一方、これらTm, Ho, またはErによる固体レーザーに比較し、小型高効率化・高出力化に優れた波長1µm帯のレーザーを利用し非線形波長変換で、これらアイセーフを目指す動きもあった。しかし、当時は中赤外光発生が望める非線形光学結晶と言ってもKTP, KTA、さらに半導体系材料が提案されていたが、制約が多く、光パラメトリック発生(OPO)や差周波発生(DFG)の性能は低かった。ただ、最近になり、擬似位相整合(QPM)による非線形波長変換デバイス特性が飛躍的に向上し、さらに励起光源である1µmジャイアントパルス・レーザーの性能も飛躍的に向上した。本講演では、アイセーフレーザーに関し歴史的なオーバービューの後、最近の非線形光学波長変換を用いたアイセーフ光の発生、さらには検出までを含めて紹介したい。

難易度:入門程度(大学一般教養程度)

農業・食品工学分野への応用

東京大学 吉村 正俊

赤外線の中でも可視光に近い近赤外線は、農産物や食品の検査や品質評価に広く使われています。果実の収穫適期の判定、穀物や野菜の品質評価、異物検出・同定など様々な計測を迅速、かつ非破壊で行えることが大きな利点です。一方、近赤外スペクトルはピークの幅が広く、複雑な形状をしているため、1波長での値(吸光度)から特定成分の同定や定量を直接行うことができず、スペクトル全体の形状と化学成分の情報を結びつけるための多変量解析が必要となります。

本講演では、主に近赤外領域の光を扱い、食品や農産物への応用事例を紹介しつつ、化学成分とスペクトルをつなぐ多変量解析の基礎的知識やポイントを解説します。

難易度:入門程度(大学一般教養程度)

併催イベント一覧へ

元のページに戻り選択を続ける

セミナー申込手順

※有料セミナー キャンセル規程:

セミナー申込手順

※有料セミナー キャンセル規程:

お客様のご都合による受講解約の場合、3/26までは受講料の50%、3/27以降につきましては受講料の全額を解約金として申し受けます。

※学生料金:

個人もしくは学校からのお支払いで、30歳未満の方が対象となります。

[ 特定商取引法に基づく表記 ]

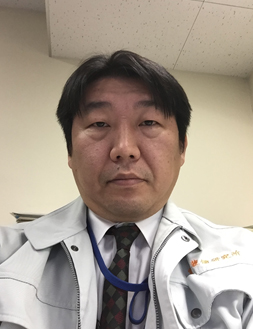

廣本 宣久

静岡大学

総合科学技術研究科 工学領域 教授

1978年京都大卒、1985年京都大学理学博士。1984年郵政省電波研究所に入所、1988年通信総合研究所主任研究官、1995年同光技術研究室長、1999年同企画課長、2001年通信総合研究所関西先端研究センター長、2003年総務省情報通信政策局技術政策課企画官。2005年より静岡大学教授。この間に赤外計測技術、テラヘルツ検出器およびセンシング技術等の研究において、60 編以上の論文を発表、5件の特許を取得。日本赤外線学会前会長、学術振興会第182委員会主査、テラヘルツテクノロジーフォーラム理事、応用物理学会、電子情報通信学会、OSA、IEEE各会員。1998年科学技術庁長官賞研究功績者、郵政大臣表彰業務優績個人受賞。

水谷 耕平

国立研究開発法人 情報通信研究機構

戦略的プログラムオフィス マネージャー

1980年京都大卒、1985年京都大学理学博士。1991年郵政省通信総合研究所科学技術特別研究員、1998年同光計測研究室長。2006年情報通信研究機構センシング・ネットワークグループマネージャー、2011年同センシング基盤研究室総括主任研究員、2018戦略的プログラムオフィスマネージャー。2001-2017年首都大学東京(2004年までは都立科学技術大学)客員教授。専門分野はリモートセンシング、赤外線天体物理学。天文学会、赤外線学会、応用物理学会、米国光学会。

水戸 康生

(株)ビジョンセンシング

代表取締役

大阪工業大学 工学部卒

鐘紡株式会社

株式会社テクノソフトシステムニクス

株式会社ビジョンセンシング 創業

山越 孝太郎

(株)サーモグラファー

技術担当

・1984年 日本電気三栄(株)入社。赤外線サーモグラフィ装置の開発、マーケティングおよび教育業務に従事。

・1996年 NEC三栄(株)

・2008年 NEC/Avio赤外線テクノロジー(株)

・2010年 一般社団法人 日本赤外線サーモグラフィ協会出向

・2012年 日本アビオニクス(株)

・2014年 (株)サーモグラファー 技術担当

現在に至る。

笛 憲司

日本アビオニクス株式会社

赤外線サーモグラフィ事業部 技術部 研究開発Gr 兼 市場開拓推進Gr

1999年 NEC三栄株式会社 入社

2000年 赤外機器開発部に配属され赤外線カメラの開発に従事

2018年 現職

木股 雅章

立命館大学

理工学部 特任教授

1976年 名古屋大学大学院工学研究科修士課程修了。同年 三菱電機株式会社入社。 2004年 三菱電機株式会社退社。同年 立命館大学理工学部教授。1980年より現在まで赤外線イメージセンサの研究開発に従事。2009年よりJAXAのType-II超格子赤外線センサの開発に参画。電気学会、日本赤外線学会、応用物理学会、IEEE会員、SPIEフェロー。2013〜2014年 日本赤外線学会会長。1988年 市村賞貢献賞、1993年 全国発明表彰内閣総理大臣発明賞、2016年 日本赤外線学会業績賞などを受賞。工学博士。

安藤 稔

(株)タムロン

光学開発本部 本部長

株式会社 タムロン 光学開発本部 本部長

2003年 3月 名古屋大学大学院素粒子宇宙物理学専攻博士課程後期修了

博士(理学)取得 赤外線天文学

2003年8月 株式会社 タムロン入社

デジタルカメラ用レンズ,リアプロジェクター用レンズ,監視カメラ用レンズ,車載用レンズ,赤外線レンズなどを担当

2014年3月 本部長代理

2015年4月~ 本部長

沢登 成人

(株)住田光学ガラス

常務取締役

1980年 立命館大学理工学部化学科 卒業

同年 ㈱住田光学ガラス 入社

研究開発部で光学ガラス、機能性ガラスの開発に従事する。

2013年 常務取締役

現在に至る

工藤 順一

防衛装備庁

電子装備研究所 センサ研究部 光波センサ研究室長

1995年筑波大学大学院理工学研究科修了。1995年より防衛庁技術研究本部第2研究所(現防衛装備庁電子装備研究所)にて、光波センサシステム、赤外線撮像装置等の研究開発に従事。2015年11月より現職。工学博士。

平等 拓範

自然科学研究機構 分子科学研究所

准教授

1985年、三菱電機LSI研究所。1989年、福井大学助手(レーザーリモートセンシング、LIDAR及びそのための固体レーザー、非線形光学研究に従事)。1998年、分子科学研究所准教授(マイクロ固体フォトニクスの研究を提案)。1993年、米スタンフォード大学客員研究員(重力波干渉計のためのLD励起Yb:YAGレーザー研究に従事)。2006年、仏パリ第六大。2011年、仏ジョゼフフーリエ大客員教授。2013年、仏国立パリ高等化学学校。豊橋技術科学大学など客員教授歴任。OSA, SPIE, IEEE各フェロー。2004年、平成16年度文部科学大臣賞(第30回研究功績者)、第24回光産業技術振興協会 櫻井健二郎氏記念賞など受賞。OSAではOMExの上級編集員、国際会議評議員、ASSL及びNLOの統合議長など。

吉村 正俊

東京大学

大学院農学生命科学研究科 助教

平成22年 東京農工大学 大学院連合農学研究科 環境資源共生科学専攻 博士課程 修了

平成22年〜26年 (独)農研機構 食品総合研究所 特別研究員

平成24年〜26年 日本学術振興会特別研究員PD

平成26年〜29年 東京大学 大学院農学生命科学研究科 特任助教

平成29年〜 現職