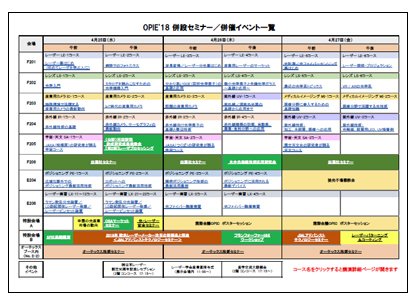

| セミナーカテゴリを お選びください  併設セミナー/併催イベント一覧 画像をクリックするとPDFが開きます セミナー一覧/申込ページへ戻る |

-産業用カメラ

民生用デバイスを活用した宇宙用カメラの開発

本講演では、民生デバイスを活用した宇宙機器の開発の概要をお話しすると共に、今後の連携の可能性について、一緒に議論したいと思います。

ハイスピードカメラを用いた高速度偏光干渉計

本セミナーでは、高速度カメラと偏光素子を組み合わせることで実現した、ダイナミックな波面を動画として記録できる革新的な高速度干渉計を紹介する。第1の特徴は、干渉計の自身の設置が必ずしも除振台を必要としないことである。したがって、干渉計は、工場内のオフィスデスク上にあってもよい。第2の特徴は、測定対象のダイナミックな波面の変化を動画化できることである。例えば、機械的に振動するミラー面の振動による変形を、反射波面の動画として記録することができる。その結果、振動モードを可視化・定量化が可能になる。これはミラー支持機構の設計にフィードバックできる。また別の例では、高速ジェット気流の可視化に従来使用されているシュリーレン法をこの干渉計に置き換えることである。シュリーレン法では空間的屈折率分布の変化をナイフエッジで切り取るために、急峻な変化からなだらかな変化を一枚の画像で可視化するのは容易ではなかった。本干渉計では屈折率の分布を可視化・定量化するので、それが容易となる。また他の例として、空気銃の弾丸の動画、エンジン燃焼を模擬した動画なども示す。

工業用ビデオスコープ

工業用ビデオスコープを小指サイズ以下の小型カメラの一種として捉えてみると、同じカテゴリーの中には、スマートフォンのカメラや、工場内の設備などに取り付けて利用されるような長いケーブル付きの小型細径カメラがある。更に、ピンポン玉のサイズまで広げて見渡してみると、FAのマシンビジョンで利用される小型Cマウントカメラが存在する。しかし、ビデオスコープはこれらとは似て非なりのカメラであり、本セミナーでは、その違いについて簡単に説明すると共に、近年のビデオスコープに取り込まれてきた技術・工夫を、弊社の製品を事例にしながら紹介する。また、ビデオスコープの今後の展望についても、簡単ではあるが述べてみたい。

IoTと産業用カメラの最新動向

IHSマークイットでは、下記の理由から産業用カメラ市場は大きな潜在ポテンシャルを秘め、市場は急拡大すると予想しています。

1. カメラ業界では、デバイス、ハード、イメージングソリューションの技術レベルが揃って成熟してきた。

2. これから台頭するIoTと5Gネットワークでは、センサとしての役割に大きな期待が寄せられている。

3. AI技術やロボットとの親和性が高く、さまざまなシステムや自動車、ロボットの目となるだろう。

4. カメラメーカーは新規市場の獲得のために開発競争や価格競争に突入すると予想され、早期に高品質で低価格なカメラが商品化される可能性が 高い。

本講演では、これらの予想の裏付けにともなった下記の各分野における産業用カメラの動向を個別に解説し、産業用カメラの今後を展望していきます。

•IoTと5Gで市場拡大を見込むカメラ市場 − 民生用カメラvs産業用カメラ

•車載カメラの動向と予測

•ドローン用カメラの動向と予測

•マシンビジョンの動向と予測

•マルチスペクトルへ向かう最新カメラ技術 など

IoTの進化を支えるレンズレスカメラ

本講演では、撮影原理とノイズ低減方法、プロトタイプによる撮影結果およびリフォーカス・距離計測結果を紹介する。

IoT応用技術としてのカメラ受信型可視光通信技術の開発

可視光通信には、カメラ(イメージセンサ)で受信する方式と、フォトセンサで受信する方式の2種類があります。カメラ受信方式は、スマートフォンで受信できるものの、通信速度が非常に遅く、また、通信光の点滅周期が遅いためチラツキとして感じられてしまう欠点がありましたが、講演者の開発した方式によりこれらの欠点が克服され、商業的に利用できるようになりました。

本講演では、このカメラ型可視光通信方式の詳細と、これを用いたパナソニックのIoT可視光通信サービスであるLinkRayサービス、及び、可視光通信の規格について解説します。

画像処理は2次元から3次元へ、そして更には「波長」へと進化する。ハイパースペクトル・マルチスペクトルの技術と実用性を徹底解説!

スペクトル解析自体は長年の歴史があるものの、なぜ今注目を浴びているのか。それは、カメラの低価格化が一因となっている。これまで研究用途や航空宇宙の用途に限られていたことでコストが高止まりしていたが、最近になって低価格化を仕掛ける企業が増加したことにより工業用途・組込用途に広がりを見せようとしている。すでに世界の工場では、インラインにハイパースペクトル・マルチスペクトルカメラが続々採用され、また組込機器では携帯電話にマルチスペクトルセンサを搭載したモデルが登場している―――

講演では、ハイパースペクトル(マルチスペクトル)に関する基本的な技術解説を行いながら、どういった用途に利用できるのか、なぜ今必要なのかを説明する。

またリンクスでは、3社のハイパースペクトル製品・マルチスペクトル製品を取扱いしており、こちらの製品概要、および具体的事例を紹介する。

●SPECIM社(フィンランド):「低価格」、「高品質」、「小サイズ」、「高速化」を実現した産業用ハイパースペクトルカメラ「FXシリーズ」をラインナップ。

●Chromasens社(ドイツ):マルチスペクトルのラインセンサ「truePIXAシリーズ」をラインナップ。印刷検査を始めとした高速検査に対応。

●ESPROS Photonics社(スイス):組込用マルチスペクトルチップ「SPM64」をラインナップ。組込機器で利用するためにデザインされた、専用受光素子。

ライトフィールド光学とアプリケーション

これまでの結像光学は、平面像を平面像に変換する際の正確性、収差の大小を論じてきた。像から像への変換は光学的な共役関係と呼ばれ、この関係をうまく構成することが光学装置の設計であった。例えば、ディスプレイは網膜面と表示面を光学的に共役約にする装置である。しかしライトフィールド光学では、こうした共役関係の制約がなくなる。眼鏡のレンズの位置に表示面を置いても、網膜上に“像”を構成できる。表示面には符号化された情報が映し出され、像自体は表示されない。こうした関係はこれまでの光学にはないもので、高解像表示機と高速演算能力により現実化したものである。

本講演では、ライトフィールドカメラとライトフィールドディスプレイを紹介して、その方法論や可能性そして考えられるアプリケーションについて論じていく。

TOF 3Dカメラの原理と応用

今回のセミナーでは、TOF 3Dカメラの距離画像取得の簡単な原理説明と、産業用途を考えたときのカメラ評価の手法、カメラやイメージセンサの開発状況などをお伝えします。短時間で、TOF 3Dカメラの市場を概観するレビューの内容になります。また、私が担当している安全規格では、TOF 3Dカメラを使った国際規格も準備が終わっています。最後に、実際に撮影した映像も紹介したいと思います。

セミナー申込手順

※有料セミナー キャンセル規程:

お客様のご都合による受講解約の場合、3/26までは受講料の50%、3/27以降につきましては受講料の全額を解約金として申し受けます。

※学生料金:

個人もしくは学校からのお支払いで、30歳未満の方が対象となります。

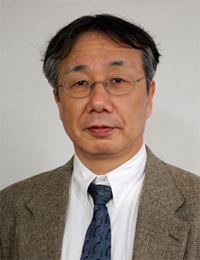

木村 真一

東京理科大学

理工学部 電気電子情報工学科 教授

1965年生まれ、1993年東京大学大学院薬学系研究科博士課程修了(博士(薬学))。郵政省通信総合研究所(現 独立行政法人情報通信研究機構)をへて、2007年から東京理科大学に勤務。宇宙ゴミの除去を実現する技術の研究に従事し、技術試験衛星VII型(「おりひめ・ひこぼし」)やマイクロラブサット1号機などの多くの宇宙ロボット・小型衛星ミッションに参加するとともに、「IKAROS」や「はやぶさ2」「宇宙ステーション補給機(こうのとり)」の監視カメラシステム、先日打ち上げられた超小型衛星「たすき」の搭載計算機など様々な宇宙機器を開発。

吉井 実

(株)清原光学

光計測器事業部

1974年 東京農工大学大学院応用物理 修士課程修了

2008年 宇都宮大学大学院 博士課程修了

博士論文「光学結像系の高精度測定法と特性評価に関する研究」

1974年~2014年 キヤノン株式会社に勤務。R&Dにて光計測技術分野の研究開発を行った。

2014年~現在 株式会社清原光学にて新規干渉計としてSuperFIZの開発・設計などを行っている。

横田 政義

オリンパス(株)

科学開発本部 科学開発2部 グループリーダー

1995年4月、オリンパス光学工業(株)(現オリンパス(株))に入社。当初より工業用内視鏡に携わり、内視鏡を用いたステレオ計測による3D計測の技術開発に従事。その技術を工業用内視鏡に搭載して1997年に発売。内視鏡分野では世界初となる3D計測内視鏡の製品化に貢献。その後も、工業用内視鏡の開発に広く関わり続け、プロジェクトリーダーも経験しながら、2014年より現職。更なる3D計測の応用、発展に向けて技術検討および製品開発を指揮。

李 根秀

IHSマークイット

テクノロジー部門 主席アナリスト

1987年、群馬大学 工学部 電子工学科を卒業。オランダ・フィリップスでマーケティング部マネージャー、ならびに米国ガートナー、米国アイサプライでアナリスト業務の実務経験を積んだ後、証券アナリストに転身。証券アナリスト時代には民生(家電)産業銘柄を担当する。2012年より現職。IHS Markitでは日本の基幹産業全般をカバーする調査とコンサルティング業務に従事する。

山口 啓太

(株)日立製作所

研究開発グループ 光応用システム研究部 研究員

2009年 国際基督教大学 教養学部 理学科 卒業

2011年 東京大学大学院 理学系研究科 修士課程修了

2014年 東京大学大学院 理学系研究科 博士課程修了

2011年 - 2014年 日本学術振興会 特別研究員(DC1)

2014年 株式会社日立製作所 入社(現職)

光センシング、Computational Photographyに関する研究に従事

大嶋 光昭

パナソニック(株)

コネクティッドソリューションズ社 イノベーションセンター スーパーバイザー

工学博士。京都大学 特命教授(大学院 工学研究科)。(公財)京都高度技術研究所フェロー。

1974年松下電器産業株式会社(現パナソニック)入社。デバイス、カメラ、液晶、CPU、デジタル通信、光記録、暗号、立体映像、家電、インターネット、スマートフォンなどの複数の技術分野において基本技術の研究成果を挙げるとともに、基本特許を権利化。

2004年紫綬褒章受章、2003年恩賜発明賞、2007年大河内記念生産賞、2008年経済産業大臣発明賞、2012年市村産業賞貢献賞など、異なる技術分野において国内外で14件受賞。

著書に『「ひらめき力」の育て方』(亜紀書房)。取材書籍に『世界を先駆ける日本のイノベーター—新規事業創出へ工学知を創造する8人—』(オーム社)。

青山 秀紀

パナソニック(株)

2011年 京都大学工学部博士課程修了。博士(工学)。

2011年から現在まで、パナソニックにて可視光通信の研究・実用開発に従事。

IEEE 802.15 Task Group 7mにて、Vice chairとして可視光通信の規格化を推進。

村上 慶

(株)リンクス

代表取締役

1996年4月、筑波大学入学後、在学中の1999年4月、オーストラリアのウロンゴン(Wollongong)大学に留学、工学部にてコンピュータ・サイエンスを学ぶ。2001年3月、筑波大学第三学群工学システム学類を卒業後、同年4月、株式会社リンクスに入社。主に自動車、航空宇宙の分野における高速フィードバック制御の開発支援ツールであるdSPACE(ディースペース、ドイツ)社製品の国内普及に従事し、国内の主要製品となる。2003年、同社取締役、2005年7月、同社代表取締役に就任。

同社代表取締役に就任後は、画像処理ソフトウエアHALCON(ハルコン、ドイツ)を国内シェアトップに成長させ、産業用カメラの世界的

岩根 透

(株)ニコン

映像 第二開発部 技監補

3D Volume Image Reconstruction in Space, Using Combined System of Light-Field Display and Aerial Imaging Device,IDW,2016

Light-field display combined with aerial imaging by retro-reflection (AIRR),OSA Imaging and Applied Optics、2016

High-resolution 3D light-field display,SPIE Newsroom

http://spie.org/newsroom/6623-high-resolution-3d-light-field-display

他

京都大学理学部宇宙物理学科卒

村田 記一

技研トラステム(株)

技術部 部長

1986年 国立電気通信大学大学院電子工学専攻修了

2010年 オプテックス株式会社にて、TOF 3Dカメラの産業利用として防犯用途に開発、市場開拓を行った。

2017年より、子会社の技研トラステム株式会社で、客数カウントシステムの開発に従事する。

IECエキスパート IEC61496国内委員会 主査