応用物理学会フォトニクス分科会主催セミナー

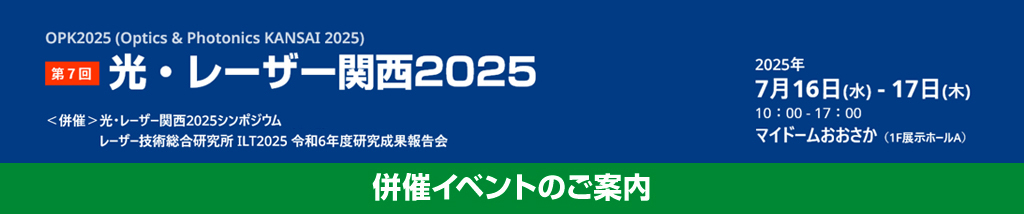

2025年07月16日(水)

14:10-16:25

マイドームおおさか 8F 第2会議室

【BO-1 】

応用物理学会フォトニクス分科会「バイオイメージング技術の最前線」

応用物理学会フォトニクス分科会

学習する光学計測装置

東京大学 先端科学技術研究センター 教授 太田 禎生 氏

生物学や医学の進展は、常に計測技術の進展と共にありました。しかし、計測データを活かし切ってきた訳ではありません。分子構造は塩基配列から予測できると、強力な機械学習技術を手にする最近まで知らなかったように。私たちは、まずはフローサイトメトリーから、光学計測データの真価を活かす装置の実現を目指しています。

従来のフローサイトメトリーは、目的の細胞を同定し選別するために、蛍光マーカーや人間が作り出した仮説に長い間頼ってきました。しかし、複雑な生物学的プロセスや、未知の疾患において、重要な細胞サブタイプを効果的に区別するのに十分なマーカーを、常に利用できるとは限りません。この問題に対処するため、我々は、細胞や微粒子などから得られる非標識で多次元の光学データを、人の限界を超えて利用することで、重要な細胞や対象物を見つけ、それらを選別する一連の学習する計測装置技術を開発してきました。

まずは、Ghost Cytometry(Science 2018、Elife 2021など)技術を紹介します。Ghost Cytometryは、AIが駆動する世界初の「イメージング(画像は作らない)」セルソーターを実現しました。適した分子マーカーが存在しない・使えない場合でも、教師あり学習と教師なし学習を使ってマルチパラメトリックな非標識・蛍光画像データを解析し、重要な細胞の同定を実現しました。一連の実例を通して、多様な細胞の表現型と反応を分類するGhost Cytometryの能力と、生物学的・生物医学的研究における応用可能性を紹介する。時間が許せば、より最近開発したDeep Nanometry(Nat Comm 2025)と微生物スペクトロメトリー手法(査読中)も紹介したいと思います。

DIY光シート顕微鏡descSPIMの開発と医科学研究展開

順天堂大学 医学部 先任准教授 大友 康平 氏

蛍光顕微鏡法は、高い感度と選択性で微細構造を可視化できるため、生命科学研究において重要なツールとなっている。しかし、蛍光顕微鏡法は光学顕微鏡法であり、不均質かつ不透明な生体の内部へのアクセスに難があった。

近年、これを解決する組織透明化技術が提案され、生体組織をまるごと細胞解像度で三次元観察することが可能となってきている。しかし、本技術が円熟化していく一方で、これを観察する顕微鏡技術が普及のボトルネックとなっている。そこで我々は、低導入コストで、レゴブロックのように組み立てられるオープンソースDIY光シート顕微鏡descSPIM (Otomo, Omura et al., Nat. Commun. 2024) を提案した。

descSPIMは最低限の顕微光学系ながら、細胞解像度での三次元的組織観察を容易に実現する。また、マウス全脳イメージング、がん移植モデルにおける抗がん剤の三次元分布解析、三次元病理学応用等の高度なアプリケーションにも適用可能である。

本発表ではこの詳細を可視化作例とともに紹介し、医科学研究ツールとしての今後の展開を議論したい。

ラマン顕微鏡の進化:バイオイメージングの新たな地平を拓く

大阪大学 大学院工学研究科 教授 藤田 克昌 氏

ラマン顕微鏡は、分子の振動を利用して画像コントラストを得ることで、従来の顕微鏡では見えなかった分子情報を可視化できる技術です。

この特長を活かして、ラベル不要のイメージングや小分子の検出、多様な分子の同時解析など、生命科学・医療分野への応用が進んでいます。

近年は、画像取得の高速化が大きく進展し、自発ラマン散乱やコヒーレントラマン散乱を用いた技術の実用性が高まりました。さらに、化学生物学や機械学習との連携により、ラマンイメージングの可能性はますます広がっています。

私たちの研究では、自発ラマン顕微鏡を中心に、生体試料を高感度・高解像度かつ高速に観察する技術の開発に取り組んできました。特に、ライン状の照明を用いて複数点から同時にスペクトルを取得する手法により、2次元検出器を活用した効率的な分光計測を実現しています。

また、構造化照明やベッセルビーム照明などの先端光学技術の応用による性能拡張や、凍結試料を観察できるクライオラマンイメージング法を駆使し、バイオイメージングの新たな地平を拓くことに挑戦しています。

併催イベント一覧へ

元のページに戻り選択を続ける

よくあるご質問

なんらかの不可抗力により該当セミナー、及び付帯するイベントの開催が不可能となった場合、主催者は受講のキャンセルの受け付け致しません。また、受講料の返金を含む、これにともなった損害の補填・補償は行いません。

【不可抗力】台風、洪水、地震を含む天災、あるいはそれらを原因とする様々な事態、疾病や伝染病の蔓延、労働争議、主催者の合理的なコントロールを超えた会場設備の使用制限や講師の欠席等を含むもの

|

[ 特定商取引法に基づく表記 ]

太田 禎生

東京大学

先端科学技術研究センター 教授

2007年に東大工学部卒、同大学院修士中退、13年にUC Berkeley大学院機械工学科にて博士号取得。14-15年、東大大学院理学系研究科助教、14年よりJSTさきがけ研究者、18年より同大先端科学技術研究センター准教授として研究室を主宰、19年より同所システム生物医学ラボラトリー(生命科学系研究室群)のディレクター。計測機器ネットワークを作り、データが駆動する生命科学の開拓を目指しています。2007年に東大工学部卒、同大学院修士中退、13年にUC Berkeley大学院機械工学科にて博士号取得。14-15年、東大大学院理学系研究科助教、14年よりJSTさきがけ研究者、16年にスタートアップを創業、18年より同大先端科学技術研究センター准教授として研究室を主宰、19年より同所システム生物医学ラボラトリー(生命科学系研究室群)のディレクター。

大友 康平

順天堂大学

医学部 先任准教授

2004 年 東北大学薬学部卒、2009 年 同大学院博士課程修了、博士(薬学)。総合研究大学院大学 葉山高等研究センター、東京工業大学 大学院理工学研究科、北海道大学 電子科学研究所、自然科学研究機構 生命創成探究センター等を経て 2021 年10月より順天堂大学大学院 医学研究科 准教授、2024 年 11 月より現職。生命科学用途の分光技術、顕微鏡技術開発研究に従事。

藤田 克昌

大阪大学

大学院工学研究科 教授

大阪大学大学院工学研究科 教授。光学顕微鏡の計測技術とその生命科学・医療応用に関する研究に従事し、超解像顕微鏡、ラマン顕微鏡、クライオラマン顕微鏡などの先進的なイメージング技術を開発してきた。特に、生体分子の可視化やその動態解析を可能とする手法の確立により、生命現象の理解と診断・治療技術への応用を目指している。光とバイオの融合領域における研究を国際的に推進し、応用物理学、フォトニクス、医工連携分野で広く活動している。