※文中の青い文字にはリンクが貼ってありますので、クリックしてご覧下さい。

今月号の特集は多接合太陽電池と集光発電システムです。太陽電池には,現在主流となっている単結晶シリコンや多結晶シリコンを用いたバルク結晶型の他,アモルファス・シリコンや微結晶シリコン薄膜型,CIGSなどの化合物多結晶薄膜型,有機材料を用いた色素増感型や有機薄膜型など,様々なタイプがあって内外で活発に研究開発が進められています。今回取り上げるのは,太陽光のスペクトルを有効活用するために太陽電池層を積層したⅢ-Ⅴ族化合物半導体多接合太陽電池で,光電変換効率は50%以上を期待できると言われています。さらに,この太陽電池にフレネルレンズで太陽光を集光する発電システムは,将来の大規模発電システムとして大きな期待を集めています。

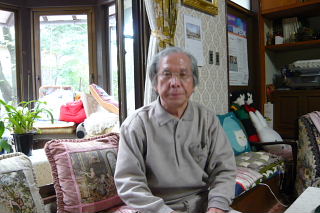

政府は,太陽光発電システム導入量を2020年までに現状の20倍,2030年までに40倍とする目標を掲げ,今年から太陽光発電システム設置に対する補助金制度を再開しましたし,新たな買い取り制度も検討しています。地方自治体も独自の助成に乗り出しています。このようにますます活発化する太陽電池業界ですが,今月号では特集の他にも,フォーカルポイントで我が国の太陽光発電普及のための施策を解説するとともに,太陽光発電技術研究組合の桑野幸徳理事長にインタビュー,IT市場ウォッチングでは野村総研の藤浪啓氏に太陽電池事業の収益化について考察していただきました。

中国政府が世界的に例のないIT製品の中核技術情報を強制開示させる新制度を5月1日から実施すると発表しました。実際の適用は来年の5月1日からで,知的財産侵害と日米欧が強く反発したことに配慮してか,規制を政府調達に限定するとしたものの,対象品目はこれまで通り13品目のまま変わらず。麻生首相は日中首脳会談で,政府調達でも中国の場合は範囲が広いのではないかと撤回を求めました。

中国側はソフトウェアの欠陥を狙ったコンピュータウイルスの侵入防止のためと言っていますが,ソースコードの強制開示でノウハウを取得して,研究開発力で優位に立つ外国企業の競争力を削ぎ落とし,国内企業を育成するとともに,国内市場の購買力を武器に独自の考え方や方式などを押しつけるのではないかと懸念の声が上がっています。中国は決して覇権主義を追求しないと表明していたはずですし,中国の発展は世界の不安定要因ではなかったはずですが・・・。

月刊オプトロニクスは

http://www.optronics.co.jp/magazine/

グリーン・フォトニクス・フォーラムは

http://www.optronics.co.jp/gpf/