ICOTフォーラムは2000年6月に活動をスタートした光技術とビジネスの勉強会です。スタートした頃はWDMフォーラムと言う名前で、通信バブル崩壊の直前で、会員数も100社に達する勢いでした。

その後バブル崩壊を経て、通信以外のジャンルも扱うようになり今の名前に落ち着きました。ICOTとはInformation-Communication and Optical Technology の略で情報通信と光技術全般についての勉強会と情報交換会を続けてきました。現在は平成大不況の真最中でこの際、任意団体からNPO法人に衣替えをし、もう少し幅広い活動を行うことにし、先週26日(木)に開催した2月定例会で会員各位の了解をいただきました。新NPO法人では、我が国が有する光技術に関するアイデア、ノウハウ、教育システム、生産技術、デバイス技術およびそれらを有する人材や企業を結集し、グローバルかつ自由な視点で我が国のこれからの光技術開拓と光ビジネス戦略を考え、幅広い活動を展開していくことが取り決められました。本件についてはもう少し煮詰まったらその時に詳細をご紹介したいと思います。

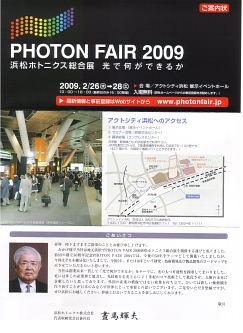

翌日27日(金)は先日の本ブログで紹介した浜松ホトニクスさんの総合展「PHOTON FAIR 2009」に行ってきました。その日の朝のテレビが「牡羊座は本日良き日!」(筆者の生まれた日の星座)と言っていた通り、浜松に着いてみると浜松ホトニクスの方にお迎えいただいた上、浜松名物の鰻をご馳走してもらうことになりました。さすが今流行りの「偽装うなぎ」とは大違いでその味の美味しいこと、美味しいこと。(思い出してもゴックン!ご馳走様でした)

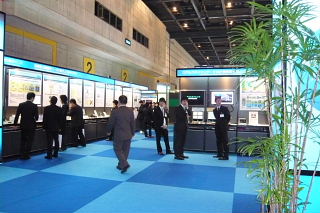

会場の「アクトシティ浜松 展示ホール」のフロアは、①浜松ホトニクスと光の現在、②光半導体デバイス、③光検出器・光源(電子管)。④光計測システム、⑤レーザと光制御技術、⑥ナノホトニクスの6つに加えて「光産業創成大学院大学」の展示エリアに分けられており、それぞれの説明担当のかたは見学者への対応に大忙しの様相でした。ちょっと覗いた講演会場も満員で熱気ムンムンでした。浜松ホトニクス社が如何に光技術を大事にし、真剣に取り組んでいるかに加え、ナノの世界から核融合発電のようなビッグプロジェクトにいたるまで将来どこに進んで行こうとしているのがよく分かる素晴らしい展示会でした。浜ホトさんを定点観測することで弊社の進むべき方向も見えてくるような気がします。

(追伸)最初のブログで今年はレーザー50年と言っていましたが、筆者の思い違いで来年が50年の年になります。慎んでお詫び訂正いたします。