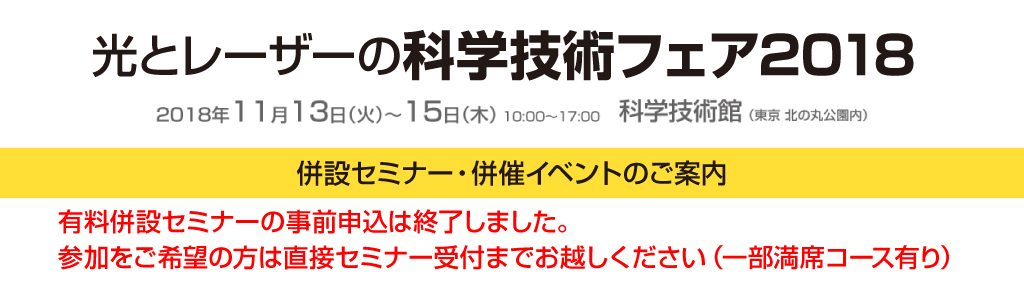

セキュリティー&ディフェンス シンポジウム イメージセンサ 無料セミナー 光科学フォーラムサミット

レーザー技術総合研究所 無料セミナー テラヘルツ波 無料セミナー 光学薄膜研究会 無料セミナー

赤外線カメラの技術動向と適用事例 材料表面強さがよくわかるMSEセミナー (株)オーテックス 最先端光技術セミナー

IoT、工業環境に対応 超小型赤外分光センサモジュールの最新動向と製品

-赤外線セミナー

赤外線の基礎

この光・電波の波動性と粒子性は、主に、媒質中を伝搬する時は波の性質、放射、吸収など物質と相互作用する時は粒子の性質が顕われると考えることができます。

赤外線は、近年、赤外検出器や光学素子の性能向上、小型化、低価格化によって、その利用範囲が、急速に拡大し、さまざまな応用の可能性が広がっています。赤外線の科学的な理解に基づき、その特性を踏まえて、技術の革新がさらに進むものと考えられます。

本講演では、今後のより高度な利用、新しい応用を切り拓くために必要となる、赤外線の科学・技術の基礎を説明します。主な内容は、以下の通りです。

1. 赤外線

2. 研究の歴史

3. 熱放射と熱光源

4. 赤外半導体光源

5. 伝搬、大気減衰

6. 透過材料

7. 検出器の感度、雑音、NEP

8. 赤外線計測の方法と応用

非冷却赤外線イメージセンサ

今回の講演では、非冷却赤外線イメージセンサの中で、三菱電機が開発を行っているSOIダイオード方式を中心に非冷却赤外線イメージセンサ技術について紹介する。

プラズモニクス・メタマテリアルを応用した高機能非冷却赤外線センサ

プラズモニクスやメタマテリアル技術を応用した新たな吸収体は、吸収体表面パターンに応じた波長や偏光のみを吸収する。プラズモニックメタマテリアル吸収体を非冷却赤外線センサに搭載することにより、波長選択や偏光検知といった機能をセンサ単体で実現できる。このような高機能非冷却赤外線センサによって、比較的画素数の少ない火災検知やガス分析用の低コスト、高性能検出器が実現できる。さらに、表面パターン制御のみで任意の波長や偏光が検知できることから、大規模なアレイ化にも対応でき、マルチカラーイメージセンサや赤外偏光イメージセンサの実現が期待できる。

本講演では、プラズモニクスやメタマテリアルの基礎的な紹介と非冷却赤外線センサへの応用について述べる。

赤外線カメラとその応用

近年、非冷却二次元赤外線センサ(UFPA)が開発され、MEMS技術の向上などにより、狭ピッチ・多画素化、高性能化、低価格化が進み、赤外線カメラの様々な分野で利用が拡大している。その種類は使用目的により、保守保全用ハンディタイプ型、研究開発用高性能多機能型、特殊計測用光学フィルタ内蔵型、計測システム用固定設置型など多岐にわたる。

本稿では、赤外線カメラの動作原理、特徴、性能・機能を有効に活用するための技術、更にその応用例について紹介する。

赤外線における波長ごとの特性を用いた計測

しかし、赤外線の用途はそれだけではありません。

可視光線において波長の違い(色)があるように、赤外線でも波長によって違いがあります。波長ごとに見え方が違います。肉眼(可視)では判別できない違いが見えることがあります。例えば、特定の波長を用いると、透明な水やガスが赤外カメラで黒く見えるなど。

本講演では、そのような赤外線の波長による見え方の違いを利用した計測例を紹介します。

地球観測衛星による赤外線リモートセンシング

温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)に搭載されている温室効果ガス観測センサ(TANSO)は、短波長赤外領域および熱赤外領域の地表面からの太陽光反射光および地球大気からの放射を観測することにより、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスを高精度に測定する。気候変動観測衛星「しきさい」(GCOM-C)は、多波長光学放射計(SGLI)を搭載し、雲、エアロゾル(大気中のちり)、海色、植生、雪氷などの観測を行う。SGLIの赤外走査放射計部(SGL-IRS)は、海面水温、地表面温度の把握など、赤外線の特徴を活かした観測を行っている。また森林火災等の検知を目指した小型の赤外イメージャとして開発された地球観測用小型赤外カメラ(CIRC)は、小型の特徴を活かして陸域観測技術衛星2号「だいち2号」(ALOS-2)及び、国際宇宙ステーションの実験装置(CALET)に相乗り機器として搭載され、様々な観測を行っている。

本講演では赤外線による地球観測及び、衛星搭載赤外線センサについての基礎を述べるとともに、現在観測を行っている衛星搭載赤外線センサについてセンサの概要や観測原理を紹介する。

| お支払方法 |

|

●当日現地支払 ●クレジットカード |

|

セミナー申込手順

※有料セミナー キャンセル規程:

お客様のご都合による受講解約の場合、10/15までは受講料の50%、10/16以降につきましては受講料の全額を解約金として申し受けます。

※学生料金:

個人もしくは学校からのお支払いで、30歳未満の方が対象となります。

廣本 宣久

静岡大学

工学部 機械工学科 教授

1978年京都大卒、1985年京都大学理学博士。1984年郵政省電波研究所に入所、1988年通信総合研究所主任研究官、1995年同光技術研究室長、1999年同企画課長、2001年通信総合研究所関西先端研究センター長、2003年総務省情報通信政策局技術政策課企画官。2005年より静岡大学教授。この間に赤外計測技術、テラヘルツ検出器およびセンシング技術等の研究において、60 編以上の論文を発表、5件の特許を取得。日本赤外線学会前会長、学術振興会第182委員会主査、テラヘルツテクノロジーフォーラム理事、応用物理学会、電子情報通信学会、OSA、IEEE各会員。1998年科学技術庁長官賞研究功績者、郵政大臣表彰業務優績個人受賞。

藤澤 大介

三菱電機(株)

先端技術総合研究所 先進機能デバイス技術部 画像センサ技術グループ 主席研究員

2002年,豊橋技術科学大学大学院工学研究科電気電子工学専攻 修士課程修了.2005年,同大学院工学研究科電子情報工学専攻 博士後期課程修了.同年,三菱電機株式会社に入社.同年より赤外線固体撮像素子の研究開発に従事し,現在に至る.博士(工学).

小川 新平

三菱電機(株)

先端技術総合研究所 先進機能デバイス技術部 画像センサ技術グループ 主席研究員

2005年3月 京都大学大学院電子物性工学専攻博士後期課程修了

2005年4月 三菱電機株式会社先端技術総合研究所入社

2012年4月 主席研究員

RF-MEMS、プラズモニクス・メタマテリアル応用デバイス、波長選択/偏向検知非冷却赤外線センサ、グラフェン光検出器の開発に従事

宇田 康

日本アビオニクス(株)

赤外線サーモグラフィ事業部技術部研究開発グループ マネージャー

1999年 武蔵工業大学 工学部 電気電子工学科卒業

1999年 日本アビオニクス株式会社 入社

2002年 赤外線サーモグラフィ装置の開発に従事

2018年 現職

舘花 一人

(株)アイ・アール・システム

営業1部EOシステム課 営業技術

株式会社アイ・アール・システムに入社。赤外線カメラや赤外線センサを検査するための試験装置の提案、販売、保守を行う。主な製品は、黒体炉、コリメータ、赤外分光計測器、防衛用光波検査装置など。 また、赤外線カメラや分光測定器の販売と共に、それらの計測器を用いた測定サービスを担当。顧客の要望に合わせた測定系の構築や、客先へ訪問しての各種計測を実施。

片山 晴善

国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構

第一宇宙技術部門 先進光学衛星プロジェクトチーム 主任研究開発員

1998年,大阪大学理学部卒業.

2000年, 日本学術振興会 特別研究員.

2003年, 大阪大学院理学研究科宇宙地球科学専攻修了

(理学博士).

同年,宇宙開発事業団 宇宙航空特別研究員,

2006年, 宇宙航空研究開発機構 地球観測研究センターにて地球観測用の光学センサの開発に従事

2016 年 先進光学衛星プロジェクトチーム

所属学会:日本赤外線学会,日本リモートセンシング学会

日本天文学会